〒811-2103

福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂1-29-3

地図はこちら>>

TEL:092-404-7117

FAX:092-404-7118

〒839-1321

福岡県うきは市吉井町729-12

地図はこちら>>

TEL:0943-76-9300

FAX:0943-75-5275

〒839-0851

福岡県久留米市御井町695-11

地図はこちら>>

TEL:0942-65-7165

FAX:0942-65-7167

福岡県新型コロナウイルス感染症検査促進事業ですが、

5/2より新規受付を再開しております。

どうぞよろしくお願いします。

ひがし薬局JR御井店

福岡県久留米市御井町695-11

0942-65-7165

福岡県新型コロナウイルス感染症検査促進事業ですが、

諸事情により4/22-5/1まで新規の受付を中断しています。

すでに予約されている方は、ご対応させていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。

また、当日の状況により、一時的に新規受付を再開する場合もありますので、

福岡県のホームページにご確認ください。

https://covid19-testing.pref.fukuoka.lg.jp/

よろしくお願いいたします。

ひがし薬局JR御井店

福岡県久留米市御井町695-11

ひがし薬局JR御井店では4月8日より新型コロナウイルスの有料PCR検査を実施します。

検査方法は唾液による新型コロナウイルスPCR検査で、薬局の前の駐車場でドライブスルー方式で行います。

検査は予約制ですので、まずはひがし薬局JR御井店(0942-65-7165)にお電話ください。

検査対応時間は月~木曜日の9:00又は14:00(水曜日は除く)の2枠で、検査時間は20分程度です。

金曜日は検査結果のお知らせが月曜日となりますので、原則受付を行っておりません。

また、土・日曜日・祝日はPCR検査をお休みさせていただきます。

検査費用は10,000円(税込)で領収書発行やクレジットカードにも対応しています。

新型コロナウイルス感染症 抗原検査をご希望の方は、有料検査を行っておりませんので、抗原検査キットをご購入いただくか、「ワクチン検査パッケージ制度及び対象者全員検査等の無料検査」(令和4年6月30日まで)をご活用ください。

検査の対象となる方は、以下に該当しない方となります。

・発熱など風邪の症状がある

・保健所、勤務先、学校等から濃厚接触者に該当すると判断されている

・陽性者となった方と同居している

・陽性者となった方から、保健所から連絡があると聞いている

・保健所が実施する検査を受けることになっている

※当日の検温にて発熱(37.5度以上)が認められる方はお断りすることがあります。

また次の同意事項に同意できない場合は、有料PCR検査を受け付けることができませんので、予めご了承ください。

| ○ | 仮に検査結果が陽性であった場合には、医師による確定診断を受けるため医療機関を受診します。 |

| ○ | 今回のPCR検査結果は、新型コロナ感染者の患者であるかどうかの診断結果を示すものではありません。確定診断が必要な場合は医療機関を受診します。 |

| ○ | 検査後にお送りする「検査結果通知書」は「陰性証明書」ではありません。「陰性証明書」が必要な場合は医療機関を受診します。PCR検査の結果が必要で「検査結果通知書」でよいかどうかは、自己責任で確認します。また、海外渡航の際は「TeCOT」などを参考にします。 |

| ○ | PCR検査は「株式会社シー・アール・シー」様に委託します。「検査結果通知書」は「株式会社シー・アール・シー」様発行のものをお送りします。PCR検査の結果通知書等の有効期間が検査日+3日間と理解したうえで、検査を申し込みます。 |

| ○ | 検査1時間前より、のど飴・ガム・歯磨き・のどスプレー・マウスウォッシュなどは控えています。また10分前より、飲食・喫煙はしていません。これらの行為がある場合は、検査結果に影響があることを理解したうえで、検査を申し込みます。 |

| ○ | PCR検査をすることで発生したトラブルや損失、損害に対して、当薬局は一切責任を負いません。また、検査結果・判定不能、結果の遅延などのいかなる理由においても、検査費用

【10,000円(税込)】の返金はいたしません。そのことを理解したうえで受検します。 |

| ○ | この申込書に記載しているすべての項目につき、虚偽がないことを証するとともに、この申込書は福岡県など行政機関から求めがあった場合には、行政機関に提出されることがあることについて同意します。 |

検査結果は2日ほどお時間をいただきます。(例)月曜日受検 → 水曜日検査結果通知

検査結果通知書はLINEでお知らせいたします。LINEをされていない場合は、メールアドレスにお送りします。郵送等は対応しておりませんので、ご了承ください。

検査結果は陽性の場合はお電話でもご連絡致します。

ご不明な点がございましたら、ひがし薬局JR御井店へご相談ください。

【検査の流れ】

のど飴・ガム・歯磨き・のどスプレー・マウスウォッシュなどの直後は検査できません。検査前1時間は控えてください。

また、飲食・喫煙等は検査10分前から控えてください。

事前に検査申込書【検査申込書(有料PCR)】をご記入いただくとスムーズに検査できます。

薬局到着後、お電話いただきましたら、係りの者がお伺います。時間厳守でお願いいたします。

申込書記入後、検体(唾液採取)容器をお持ちいたしますので、自家用車内で唾液を採取してください。

検体採取後、容器を回収に参りますので、お車の中でお待ちください。

諸事情により、キャンセルされる場合や検査時間に遅れる場合は、お電話ください。

検査結果通知書見本

どうぞよろしくお願いいたします。

4月1日から

「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」の対象者や

「検査申込書」が変更となります。

再度確認をお願いします。

【注意】以下に一つでも当てはまる方は対象外です。

・発熱など風邪の症状がある

・保健所、勤務先、学校等から濃厚接触者に該当すると判断されている※

・陽性者となった方と同居している

・陽性者となった方から、保健所から連絡があると聞いている

・保健所が実施する検査を受けることになっている

→症状のある方は、医療機関を受診してください。その他の方は保健所の指示に従ってください。

※施設・学校・職場等で陽性者が発生し、行政が示す基準に従って施設・学校・職場等から濃厚接触者に該当する可能性があると判断され、自宅待機を要請されている方も無料検査の対象外です(参考)。検査場所での感染防止のため、御理解・御協力をお願いいたします。

ひがし薬局では、新型コロナ感染の不安を感じた時に、

新型コロナウイルス感染症 抗原検査キット【医療用】を使用できるよう販売を行っております。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

また、事業所等で新型コロナウイルス抗原検査キットが必要な場合は、

事前に薬局にご相談ください。

「医療用」新型コロナウイルス抗原検査キットの販売をおこなっているひがし薬局各店

●ひがし薬局四王寺坂店

糟屋郡宇美町四王寺坂1-29-3

092-404-7117

●ひがし薬局吉井店

うきは市吉井町729-12

0943-76-9300

●ひがし薬局JR御井店

久留米市御井町695-11

0942-65-7165

また、ひがし薬局JR御井店では

感染不安を感じる県民の方などを対象とした無料検査(4月7日まで)を実施しています。

「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」に関しましては、

6月30日までとなっています。

どうぞよろしくお願いいたします。

ひがし薬局JR御井店では福岡県の感染不安を感じる県民の方などを対象とした無料検査(PCR検査・抗原検査)を実施しています。

ひがし薬局JR御井店の場所についてのお問い合わせが多いようですのでお知らせです。

ひがし薬局JR御井店の住所は「福岡県久留米市御井町695-11」ですが

GoogleマップでやYahoo!地図等で検索されると、

線路を挟んで反対側へ案内されるようですので、

「ひがし薬局JR御井店」で検索していただくか、

「福岡県久留米市御井町695-3」で検索ください。

また、旧210号線(筑後街道)沿いですので、

久留米市街からお越しになる場合は、久留米インター近くのヤマダ電機やミスターマックスの通りを直進、

うきは・善道寺方面からお越しの際は、国道210号線の筑水高校前を直進してください。

ひがし薬局JR御井店では福岡県の事業で、

無症状者を対象とした

新型コロナウイルスの感染不安を感じる県民の方などを対象とした無料検査を実施しています。

検査の種類には、PCR検査等と抗原定性検査があります。

状況に応じて選択ください。

無料の対象となる方は、

・発熱など風邪の症状がある

・保健所から濃厚接触者に該当すると判断されている

・陽性者となった方と同居している

・陽性者となった方から、保健所から連絡があると聞いている

・保健所が実施する検査を受けることになっている

上記に該当しない方で、

福岡県にお住まいの方などが対象となります。

症状のある方は、医療機関を受診してください。

また、濃厚接触者などその他の方は保健所の指示に従ってください。

詳細につきましては

無症状者を対象とした無料検査の実施について – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

をご覧ください。

無料検査ご希望の方は、必ず事前にご予約のうえ、ご来局ください。

検査希望やお問い合わせ等ございましたら、ひがし薬局JR御井店(0942-65-7165)へご連絡ください。

新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大が続いていますので、

皆様も体調管理に気をつけてください( ´ ▽ ` )ノ

あけましておめでとうございます。

本年もひがし薬局をよろしくお願いいたします( ^ω^ )

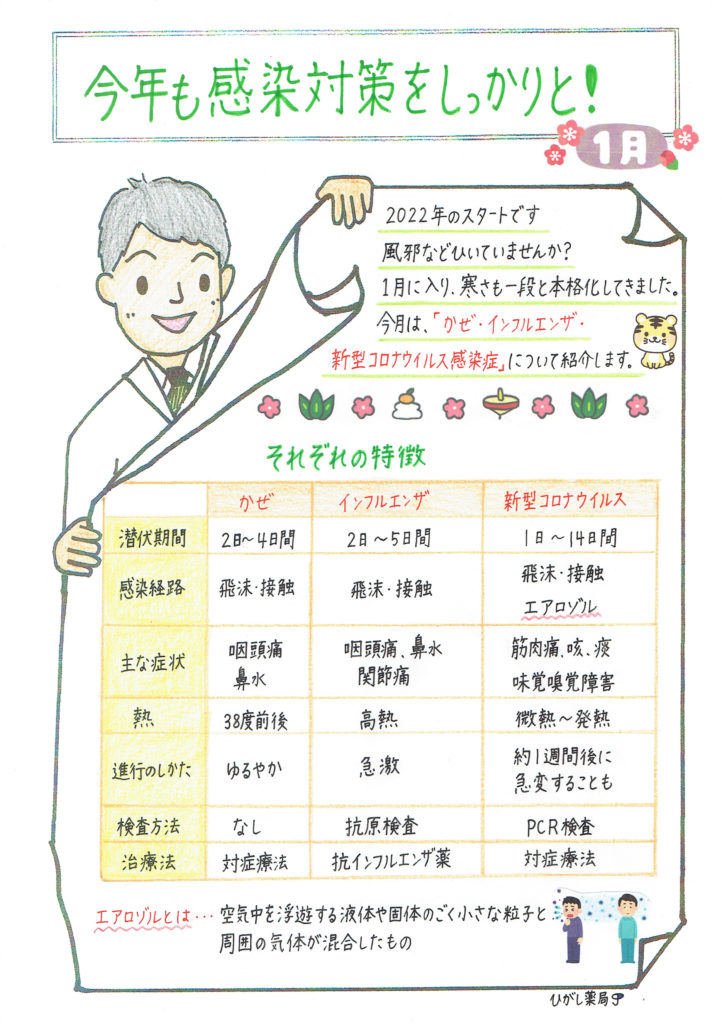

さて、1月のひがし薬局健康ニュースですが、感染症対策ついてです。

昨今、新型コロナウイルス オミクロン株の急激な感染拡大で

皆様も心配だと思いますが、手洗い・うがいをしっかり行うことで

感染対策を行っていきましょう( ,,`・ ω´・)

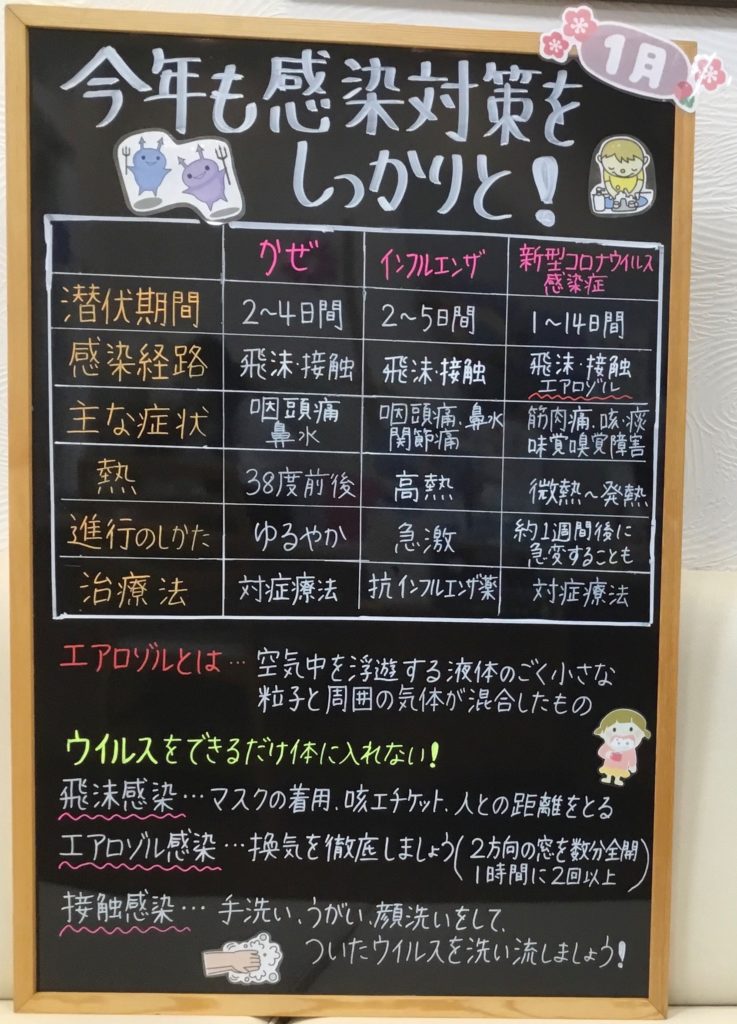

今年も感染対策をしっかりと!!

かぜ・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症のちがい

| かぜ | インフルエンザ | 新型コロナウイルス 感染症 |

|

| 潜伏期間 | 2~4日間 | 2~5日間 | 1~14日間 |

| 感染経路 | 飛沫・接触 | 飛沫・接触 | 飛沫・接触・エアロゾル |

| 症状のでる場所 | のど、鼻 | のど、鼻、全身 | 全身、呼吸器。味覚や嗅覚など |

| 熱のでかた | 38度前後の微熱 | 高熱 | 微熱~発熱 |

| 進行のしかた | ゆるやか | 急激 | 約1週間後に急変することも |

| 治療法 | 対症療法 | 抗インフルエンザ薬 | 対症療法 |

| ワクチン | なし | ある | ある |

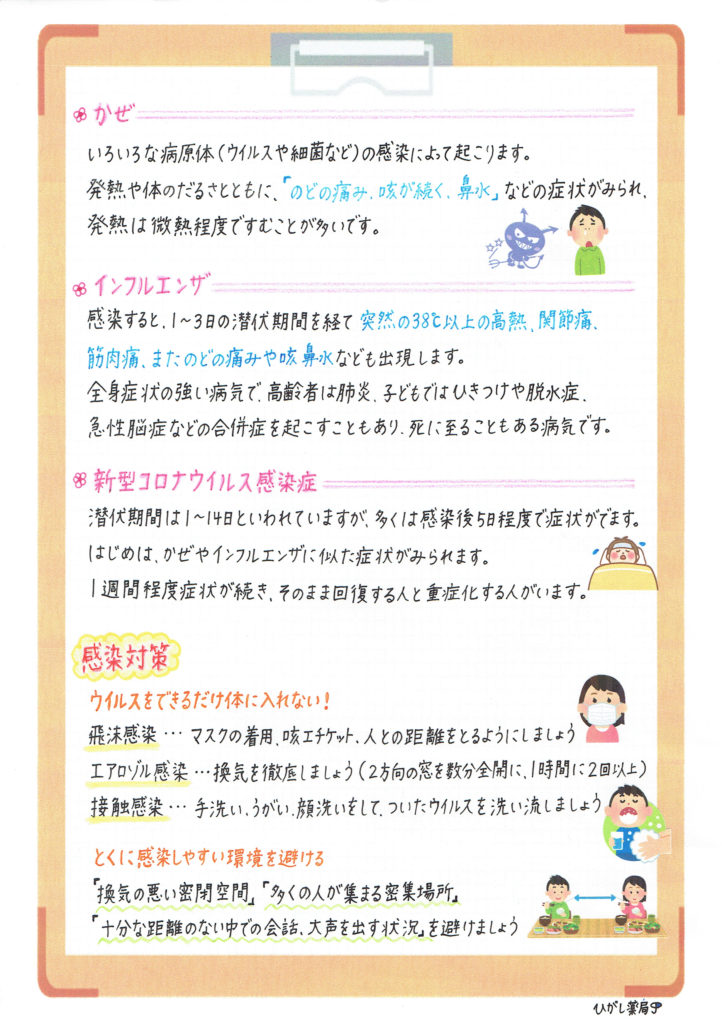

<感染対策>

☆彡 ウイルスをできるだけ体に入れない!

★飛沫感染 対策→マスクの着用、咳エチケット、人との距離をとる

★エアロゾル感染 対策→換気の徹底

※エアロゾルとは、空気中を浮遊する液体や固体のごく小さな粒子と周囲の気体が混合したもの

★接触感染 対策→ついたウイルスを洗い流す(手洗い、うがい、顔を洗う)

できるだけ顔を触らない

☆彡 とくに感染しやすい環境を避ける

「換気の悪い密閉空間」「多くの人が集まる密集場所」「十分な距離のない中での会話、大声を出す状況」を避けましょう。

対策→定期的に換気をする、大人数での集まりを避ける、会話の際はマスクをつけ、大声での会話や長時間のおしゃべりは避ける

ひがし薬局吉井店の年末年始のお休みは

12/30(木)~1/3(月)となっております。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいませ。

また、令和4年1月より水曜日の営業時間が

9:00~18:00 → 9:00~17:00

変更になりますのでよろしくお願いいたします